������̒f�Љ��ƃI�[�v�j���O�A�j���[�V����

�@�A�j����h���}�A�f��Ȃǂ��ςĂ��鎞�A��X�͍ŏ��̌ܕ����\���̊ԁA�o��l���̊W�ȂǍ�i���E�̌��܂莖�����@��c�����悤�Ɠw�͂���B���������͂�����u���ߒ����v�Ƃ������t�Ő������Ă���(��4)���A�����ꏭ�Ȃ���A�f���ɂ�镨��\�����ӏ܂���ۂɂ͂���������Ƃ�����Ēʂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���s�̃e���r�A�j���ɂ́A��{�ƂȂ�t�H�[�}�b�g�����݂���B����́uOP��CM��A�p�[�g(�{�ґO��)��CM��B�p�[�g(�{�Ҍ㔼)��CM��ED������\����CM��30���v�Ƃ�������ł���(�t�^�����P�Q��)�B�n��g�ŕ��f����Ă���A�j���́A�H��CM�̂͂��ݕ����ϑ��I�Ȃ��̂����邪�A�����Ƃ��đS�Ă��̌`���ɂ̂��Ƃ��Ă���B����͂������A�������悭CM������ł������߂̕Ґ��ł���A�Ⴆ�Ώ�̗�ł́uCM��ED������\���v�Ƃ������A���ꂪ�uED��CM������\���v�ƂȂ邱�Ƃ͂����Ă��A�uED������\����CM�v�ƂȂ邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B����\���܂ŊϏI���������҂͂��̌��CM�ɂ͌����������Ȃ����炾�B����\���̑O��ɂ��܂��R�[�i�[�̂悤�Ȃ��̂��p�ӂ���邱�Ƃ�����̂��A���l�̗��R�ɂ��BWOWOW�̃m���X�N�����u���g�ŕ��f���ꂽ�u���A�����ɂ���l�v(1999)�ł�A�EB�p�[�g�Ԃ�CM��p���Ă��邪�A����͖{���L���`�����l���ł���WOWOW�����炱���o�����Ґ��ł���ƌ����悤�BCM�����ɂ���Đ��藧���Ă���n��g�̃e���r�ԑg�ɂƂ��āA�r���ł��Ȃ�CM�ɂ���Ė{�҂����f����邱�Ƃ͔������ʏh���Ȃ̂��B���̖{�҂̒f�Љ��Ƃ������ۂ́AOP�݂̍���ɂ��[���W���Ă���B

�@�Ⴆ�Ήf��́A�Ԉ�{�����ł���B�ԂƂ�����Ƃ肠��g�̒��ō�i�̗�������A�ϋq���Ă����]�T������B���ăe���r�A�j���́A30����{�����BCM�������A����23�����ň�b���̃X�g�[���[��W�J���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ��1�N�[���̒Z���V���[�Y�Ƃ��ĕҐ����ꂽ�ꍇ�ł��g�[�^���ł͈�ʓI�ȉf��̒�����ꡂ��ɒ�������̂́A���f�����i�K�ł�13�b�ɕ��f���ꂳ��ɂ��̊e������ꂼ��f�Љ���Ƃ꓾�Ȃ��B���̓��قȃt�H�[�}�b�g�ɂ����ẮA�f��قǍ�i�́u����v�����̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�������f�Љ������e�b�́A�����Ƃ���1�T�ԂƂ����u�����N������Ŋӏ܂���邱�ƂɂȂ邽�߁A���̃u�����N�����炩�̌`�ŕ⊮����K�v�������Ă���B

�@�f�悪��i�̖`�������Ԃ��g���Ċϋq�Ɂu��ʏ��̑��ݑ���v���s�킹�Ă���Ƃ��������̎w�E�ɑ��A�e���r�A�j���ɂ����Ď����҂�������s���̂́A���Ȃ��OP�̉f���ɂ���ĂȂ̂ł���B�A�j����OP�́A��̂����炩�̌`�ō�i�̃_�C�W�F�X�g�I�ȉf���ɂ���āA��i���\������v�f����ʂ����悤�ȗ���ɂȂ��Ă���B���Ȃ킿��i�ɂ��Ă̏������炩���߃p�b�P�[�W�Ƃ��Ď����҂ɒ��邱�ƂŁA�����҂ɍ�i�́u���@�v�𗹉�������Ƃ����������A�A�j����OP�͒S���Ă���̂��B

�@�{�҂Ƃ͕ʌ̉f���Ƃ���OP��p�ӂ��Ă���f������邪�A�A�j����OP�قǍ�i�̍\���v�f�ɓ��ݍ��f���ƂȂ��Ă�����̂͏��Ȃ��B����͑O�q�̂悤�ȁA�f��ƃe���r�A�j���̃t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�ɋN�����Ă���B�f�Љ����������A�f�ГI�Ȃ܂܂Ŏ��Ȃ��Ă͐���Ȃ��e���r�A�j���̎����҂���i�̗����c������̂͋ɂ߂č���ȍ�Ƃ��B���̌������̒��ŁA�V���[�Y�S�҂�ʂ��ĂЂƂ̕��@���ێ����Ă������߂̎�i�Ƃ��āAOP�͗p�����Ă���B�V���[�Y���̂ł͂Ȃ��A�e�b�����`���ƂƂ��Ă���e���r�A�j����i�̏ꍇ�����l���B����23���������Ȃ��������Ԃ̒��Ō����悭�����҂Ɂu��ʏ��̑��ݑ���v��������ɂ́A��i�̊�{�v�f���Ïk���Ē���OP�̂悤�ȉf�����s���Ȃ̂ł���B

�@�����ɑ��݂���C���[�W������Č�������ʉf��Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�A������S�Ăł���A�j���̐��E�ɂ����ẮA�K�v�ȏ�ߕs���Ȃ�����邱�Ƃ��������d�v���B����������Ɋm���ɍs����������Ӗ��ł̃A�j���̊����x�ɒ������Ă���Ƃ������A���̌����I�Ȏ����̂��߂�OP�����݂���̂ł���B������OP�̉f�����̂ɂ��܂��A���́u���̒v�����ʓI�ɍs�����߂̍H�v���Â炳��Ă���AOP�ɂ�������̒͂��邱�Ƃɂ���āA�e���r�A�j���̕\����@�̈�[�����炩�ɂȂ邾�낤�B�����č�i���E�ɂ��Ă̏�K�ɒ��ꂽ�f���ł���Ƃ��������́AOP���P�̂̉f����i�Ƃ��Đ������Ă��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ��B

���u�������v�ƃI�[�v�j���O�A�j���[�V����

�@�ł́AOP��������Ƃ͉����낤���B���������́u����v���\������v�f�Ƃ��āA�u���[���h���f���E�X�g�[���[�E�V�[���E�L�����N�^�[�E�i���[�^�[�v�̌܂������Ă���(��5)�B���̗ތ^�ɂ��u����v�̕��͂͑�O�����I�ȍ�i�ɂ��̑Ώۂ�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�e���r�A�j�������ꍇ�ɂ����Ă͏\���L���ł��낤�B���̏����̕��ނɏ]���A�A�j����i��OP������̂͌܂̗v�f�̂����L�����N�^�[�ƃ��[���h���f���Ƃ�����́u���v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�c��̃X�g�[���[�E�V�[���E�i���[�^�[�̎O�́A�L�����N�^�[�ƃ��[���h���f�����K�肳��ď��߂Đ���������̂����炾�B�܂���ˉp�u�́A����̖{�����X�g�[���[��V�[���ɂł͂Ȃ��L�����N�^�[�ƃ��[���h���f���ɂ���Ƃ����������A�u�����E���|��������v�Ƃ������f���ɂ���Ďw�E���Ă���(��6)�B���̎w�E�͓����ɕʂ̖�����N����̂ł��邪�A����ɂ��Ă͌�q���邱�Ƃɂ��āA�L�����N�^�[�ƃ��[���h���f������Ȃ遃���E�ρ�����邱�Ƃ���i�́u���@�v���������ƂƓ��`�ł��邱�Ƃ��Ƃ肠�����m�F���Ă������B���[���h���f���Ƃ��̒��̃L�����N�^�[����肷�邱�ƂŁA���̎��ӂɃX�g�[���[�₻�̋�̓I�Ȍ`�Ƃ��ẴV�[�������܂�Ă���B�i���[�^�[�̑��݂͉f�惁�f�B�A�ɂ����Ĕے�I�ɑ�������悤�����A���ꂼ��̃V�[���ŕ���̐i�s����S���L�����N�^�[���[���I�ȃi���[�^�[�Ƃ��ċ@�\����ƍl����ΐ������\���B�ł͂����v�f�̒����ۂ�OP�ł͂ǂ̂悤�ɍs���Ă���̂��낤���B�e���r�A�j���uONE PIECE�v(1999�`)�̑���OP���Ɍ����Ă������Ƃɂ���B

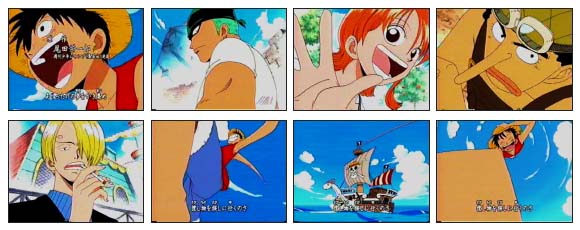

�s�uONE PIECE�v����OP�t�@�uONE PIECE�v��OP��37�J�b�g(��7)���琬�邪�A���̒������ȃJ�b�g�����ɕ��͂��Ă������B �@����OP�̓����̈�́A�`���Ƀi���[�V�������܂܂�Ă��邱�Ƃ��B�w�x�E�����E�́A���̐��̑S�Ă���ɓ��ꂽ�j�A�C�����S�[���h���W���[�B�ނ̎��ɍۂɕ������ꌾ�́A�l�X���C��藧�Ă��B�u���̍��H�~������Ⴍ��Ă��B�T���I���̐��̑S�Ă������ɒu���Ă����I�v�j�����́A�O�����h���C����ڎw���A����ǂ�������B���͂܂��ɁA��C������I�x �@���������i���[�V�����́A�����h�ł͂Ȃ����̂̊����OP�ɓ��l�̕\���������(��8)�A���̂܂܁����E�ρ��̐����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͈�ڗđR�ł���B�ɂ߂Ē��ړI�Ȃ��������\�����p������̂́A�uONE PIECE�v�̂悤�ɁA��i���E�̗��j�I�w�i���������ꍇ�Ɍ�����悤���B�����āA���j�I�w�i�̉���ł��邱�Ƃ��f���I�ɗ��t���邽�߁A��ʂł͊�����̃C���X�g�̏�ɐÎ~���z�u���āA�i���[�V�����̃C���[�W���f�������Ă���B����ɁA�C�ւƌJ��o���Ă����D�̌Q��`���A�u��C������v��[�I�ɕ\�����A��܂��Ȑ��E�ς�����邱�ƂɂȂ�B

�@������A�̃J�b�g�ł́A��v�L�����N�^�[�T�l�������B���炩�ɒ��S�I���݂Ƃ��ēo�ꂷ��̂��A��l���̏��N���t�B�ł���B�����ŁA���t�B�̘r���ُ�ɐL������Ƃ����ُ�ȕ`�ʂ������邪�A����̓��t�B���u�����̎��v�ƌĂ�����Ȏ���H�ׁA�̂��S����ɕό`�����邱�Ƃ��\�ɂȂ����Ƃ����ݒ�����������̂ł���B�܂��A���̔\�͂�p���ė�����C��̑D�֏��ڂ�Ƃ����V�[�N�G���X�́A���t�B�̔j�V�r�ȃL�����N�^�[�ƁA�Ђ��Ă͂��̂悤�Ȏ��O���킵���s�ׂ⎖�ۂ�������O�̂悤�ɋN���肤�鐢�E�ł��邱�Ƃ������Ă���B

�@�����Ń^�C�g���B����OP�ł́A�`���ƃ��X�g�̓����܂߁A���v�O����^�C�g�����\�������B�J��Ԃ��̃C���[�W�ɂ���Ă��ꂪ�uONE PIECE�v�Ƃ����^�C�g���������T�O�ɕ����镨��ł��邱�Ƃ���ۂÂ�����B�uONE PIECE�v�Ƃ́A�i���[�V�����Ō����u�x�E�����E�́����̐��̑S�āv��̌�����̂��Ƃł���A���̕��T�����߂Ă̗����uONE PIECE�v�̎��ł���B���̃J�b�g�ł́A�C�����s�������ȊC���D�̎�����ٌ`�̐������I�X�Ɖj���ł���A���̐��E���t�@���^�W�[�̗v�f�𑽕��Ɋ܂�ł��邱�Ƃ��������B���t�B�炪�����̐����ɑ����̋����������Ă��Ȃ����A�����Ɏ����҂��܂��A���������ٌ`�̂��̂̏o���Ɋ��炳��Ă����̂��B

�@�����J�b�g�͑�Ϗے��I���B�˔@��ʂ̓f�B�t�H��������A���̐��E�̒n�}�̏���C���D�̃C���[�W���R�~�J���ɐi��ł����f���ł���B�n�}�����Ȃ킿���E��c�����邽�߂̎肪����ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���C���^�C�g���̔w�i�ƂƂ��ɁA�n�}�Ƃ������E���q�ϓI�ɒ��߂��C���[�W��������邱�ƂŁA�u�C���v�̍L�͂ɓn��s���͈͂Ɋ��炳��Ă����B����́u�q�C�v�Ƃ������̍�i�̍������Ȃ��v�f�Ƃ����ڂɌ��т����̂ł���B

�@��]���ăA�N�V�����V�[���B�ܐl�̃��C���L�����N�^�[���ꂼ��̓��ӋZ����I����A�e�L�����N�^�[�̓��F�����m�ɕ`���������Ă���B�����Ƀ��C�o����G��ɐ킢���J��Ԃ��Ă������Ƃ��A�C���̐��E�ɂ������ʓI�Ȑ������̋K�͂ł��邱�Ƃ��c���ł���B

�@�t���b�V���ő}�������̂́A�쒆�œo�ꂷ�鋭�͂ȓG�L�����N�^�[�����ł���B�ނ�̓o�ꂪ�\������Ă��邾���łȂ��A���X�ƌ���鋭�G��|�����ƂŐ�i��ł�������ł��邱�Ƃ���������Ă���B

�@��l�����t�B�Ɠ��������X�q�̒j�B���t�B���u�C�����v��ڎw�����������ƂȂ����L�����N�^�[�ł���A���t�B�ɂƂ��Ă͓��ʂȑz���̂���l���ł��邱�Ƃ��A�ނ������������X�q���f�����̂��̂Ƃ��ĉ��o���Ă��܂����Ƃŋ���������l�̘A�ъ�����킩��B�܂��A�����͔w�i�����Ȃ̂ɑ��Ă��̃L�����N�^�[�����w�i���������Ƃ��A��ς킩��₷���B

�@�����čq�C�𑱂���D�B���̑D����ʉ��ւƌ������Ă���̂́A���R�����҂Ƃ̖ڐ��𑵂��邽�߂ł���B���̕����͂��ꂩ��n�܂镨��̍s���ł�����A��l����̗��̍s���ł�����B

�@�e���r�A�j���̂悤�ȁu����\�t�g�v�ɂ����ẮA�����E�ρ��Ƃ����w��́u�V�X�e�����傫�ȕ���v�����ɂ��̈�̒f�ʂł���h���}�̒f�Ђ�������Ă���Ƃ�����˂́u�������v�̊T�O(��9)���A���́uONE PIECE�v��OP�͑S�ʓI�ɗ��t���Ă���B�u�傫�ȕ���v�������Ƃ����s�ׂ��˂́A�u�ЂƂ������ꁄ��~����̂́����ꁄ��ʂ��Ď��������͂ށ����E���𗝉����郂�f��������ł���v�Ɛ��������B���Ȃ킿�A�l�X����芪�����E���K�肷�遃�傫�ȕ��ꁄ������ꂽ����ɁA�T�u�J���`���[���͂��߂Ƃ���n��ꂽ���ꂪ���̑�֕��Ƃ��ċ@�\���Ă�����w�E�������̂ŁA��˂́u�r�b�N���}���v��u�t�@�C�u�X�^�[����v���ɋ����āu����Ƃ��Ă̗��j���U�j�v�������u�������v�̑Ώۂł���Əq�ׂĂ���BOP�`���̃i���[�V����������Ă���̂͂͂܂��ɂ��́u����Ƃ��Ă̗��j���U�j�v�ł����āA����\�t�g���Ă̍�i�̐��i��[�I�ɏے�������̂ƂȂ��Ă���ƌ����悤�B

�@��i���E�̗��j�̓L�����N�^�[�ɂƂ��Ă̐��E�̃C���[�W�ł���A��l���ɂ�鐢�E�̔F���C���[�W������ӂ̃L�����N�^�[�A����ɊO�����Ƃ�܂����̑��̃L�����N�^�[����A�L�����N�^�[�̃r�W�����ł���u"ONE PIECE"��ڎw�����v���r�W���A�������Č�����Ƃ���OP�̗���ɉ����āA�����҂̎��_�͍�i���E�ւƓ�������A���̏�Ŗ{�҂̕���ɑΛ��������邱�ƂɂȂ�̂ł���B

�@�ȏ�̂悤�ɁAOP�ɂ́u�������v�^�̏���V�X�e�����@�\��������̂Ƃ��Ă̐��i�������������Ƃ��ł���킯�����A�����ł�����l�����킹�Ă����ׂ����Ƃ�����B����̖{�����X�g�[���[��V�[���ɂł͂Ȃ������E�ρ����\�z����L�����N�^�[�ƃ��[���h���f���́��ݒ聄�ɂ���Ƃ��������܂���A�����������悭����f���ł���OP�͕���̖{�����܂�ł���AOP�̒i�K�Ŋ��ɕ����c�����邽�߂̕��@�݂̂Ȃ炸�A��̕��ꂪ�`������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����^��ł���B���ɂ����ł���Ƃ���AOP����i�{�҂Ɛ藣���ĒP�̂̉f����i�Ƃ��Ċӏ܂���p���ɁA��̍�����^������̂��B�����Ă��ꂱ�����u�������_�v�̎�|�ł���d��Ȗ���N�ł���B

�@�u�������_�v�ɂ��A�L�����N�^�[�ƃ��[���h���f���̓��v�f����Ȃ遃���E�ρ��́A�̕���p��Ō����u���E�v�ɂ�����A���́u���E�v�ɂ����ČJ��L������h���}��G�s�\�[�h�͓������u����v�ɕ�������B�����ĉ̕����l�`��ڗ��ɂ����āu��҂͖��҂�ϋq�ɋ��ʂ̒m���ƂȂ��Ă��遃���E���̏�ɐV�����ďo��������������r�F������A�����́����E�������������肵�č�i�����v�̂ł���(��10)�B�������̕�����ڗ�����O�����̒��S�ł���������̍�i�݂̍�������̂܂܃A�j���̍\�����ɓ��Ă͂߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����������E������������̊W�ɓ������W���e���r�A�j���̒��ɗe�ՂɌ��o�����Ƃ��o����͎̂����ł���B�����ő�˂́A�A�j����}���K�̐��E�ς�q���ēƎ��̕����W�J���Ă݂��铯�l���݂̍���ɒ��ڂ��A�u�����E������������Ƃ������̒��ōl�������A(����)��i�f�����Ƃ��āA�ǂꂪ�I���W�i���ł��邩�͂��͂△�Ӗ��ƂȂ�A������������̗D��݂̂��L���ƂȂ��Ă��Ă��܂��v�Əq�ׂĂ���(��11)�B

�@���Ȃ킿�A�����E�����^����ꂽ�ꍇ�A�����ɕ����n�o���邱�Ƃ͍�i�́u�����v�݂̂ɋ������s�ׂł͂��͂�Ȃ��Ȃ�B�������āA��i�́����E�������f���ƌ������������҂́A�����E���݂̂𒊏o���Ǝ��́�������ݏo�����Ƃ��\�ɂȂ�B�Ƃ͌����AOP�̉f�����ӏ܂���Ƃ����s�ׂ̌���ɂ����ẮA�����҂͓��l����n�삷��ꍇ�̂悤�ɓƎ��́�����������o���܂łɂ͎���Ȃ��B�����ōs����̂͂����܂ł��p�ӂ��ꂽOP�̉f�����u���߁v���邱�Ƃł����āA���̉��߂�OP��P�̂̉f����i�Ƃ��Đ���������̂��B�܂莋���҂����ݏo���u����v�́A���ۂɂ͑n��������̂ł͂Ȃ����̑��݂���������Łu�č\�z�v������̂Ȃ̂ł���B

�@����������Ƃ��悭����������̂Ƃ��Ắu�������v�̊T�O�����A���܂�ɂ��L���Ȃ��̃G�C�[���V���^�C���́u�����^�[�W�����_�v���ނ��둊���������낤�B�A�������̃V���b�g�́A�V���b�g���̂��{�����Ӗ��Ɋւ�炸���̘A�����̒��Ɉ�̕������\������A�Ƃ����u�����^�[�W�����_�v�̊�{�I�Ȏv�z�͂܂�����OP�����ꐫ����ɓ����ߒ��ɓ������B�Ⴆ����L�����N�^�[�����ꂽ��ɕs�G�ȕ\����ׂ鈫�l��̃L�����N�^�[�̃C���[�W��}�����邾���ŁA�����ɂ͂����u��l���s�����j�ރ��C�o���v�Ƃ����\�}���������Ă��܂��B���̍\�}��ǂݎ��̂�OP�̉f�����u���߁v����Ƃ������Ƃł���A�܂�OP�������܂ł��{�҂́�������ɂ̂��Ƃ��āu�����^�[�W���v���ꂽ�f���ł���ȏ�A�����҂͂��́�����������E����������͂��́�������ɔ����镨��z���邱�Ƃ�ے�͂���Ȃ����̂́AOP�̉f���Ɍ����������肻�́�������̘g�ɋK�肳���B

�@�����āA��i�̊��m���ɂ��Ă����܂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ߑ�I�Ȍ`���̘g���ɗ��܂����A����\�t�g�́u�S���V��������v����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�܂��ɕ����ʂ�u�����ς���v���ƂŌ��������̐V���ȕ����`���Ă݂���̂ł���B���̎���̌������ɉ������^�̕���́A�����҂ɂƂ��Ă͏��Ȃ��炸���m�̕���Ƃ��đ��݂���B�����҂�OP����č\�����镨��Ƃ́A�ߋ��̕���̌��̏�ɐ��藧���̂ł����āAOP�̎����͂��̑O���K�v�Ƃ���̂ł���B�����^�[�W�����_���\�r�G�g�ɂ����āA�̕�����ڗ����]�ˎ���ɂ����āA���̎���̑�O�����L����L����v�z��O��ɐ��藧���Ă����悤�ɁA�A�j����OP�����Ė{�҂��܂��A����̓��{�ɂ�����T�u�J���`���[�̏���w�������ʊT�O����ՂƂ��Ă���̂��B���Ȃ킿�����ł́A�f�B�e�B�[���̍ז��x���قȂ�ȊO�AOP�ƍ�i�{�҂̕���̂ǂ�������A������������ɑ�����\�����̕���Ƃ��āA��˂̌����u��̒f�ʁv�Ƃ��ċ@�\����B����́A��i�{�҂�c�����邽�߂̖}��Ƃ��č��ꂽOP���A�]���Ė{�҂Ɠ����ȉf���Ƃ��Đ������A����ɂ͖{�҂̑�֕��Ƃ��Ď�e�����Ɏ��闬�ꂪ�����ɐ��܂��̂ł���B

�@�u�ǂ��ł����\���҂����ɉf��{�҈ȏ�ɕ���␢�E�ς̐[�݂�����������v�Ɛ�ɋL�����B�l�͎��ɁA�ڍׂɌ���Ȃ������������Ĕ����̉��ɎN�����A����Ȃ��܂܂ɂ��Ă������Ƃ�I�ԁB�S�Ă𖾂炩�ɂ��Ă��܂����Ƃ́A�B�ꂽ�����Ɏv����y������A�z�������点��y���݂�D�����Ƃł�����BOP��P�̂Ŋӏ܂���p���Ƃ́A�{�҂́�������ɋK�肳��Ȃ���������OP�ɈÎ�������ɂƂǂ߂Ă������ƂŁA�{�҂��̌�������ȏ�́u�傫�ȕ���v��~��������Ă��������Ȃ̂ł���B�����ł͖{�҂����d����K�v�Ƃ���Ȃ��܂܂ɁA�����҂͏[����B���l���̕���̂悤�ɍ�i�����Ɛ��Y������Ă����`�ԂƂ͎�قȂ���̂́A����͑����Ɂu�������v�I�ł���u����\�t�g�v�r�W�l�X�ɂƂ��Ă͋��Ђł���B

�2002 SVE

�@�A�j���̉��y�@-��������I�[�v�j���O�A�j���[�V�����Ɍ���u�f���I�����v�̐���-

�@�A�j���̉��y�@-��������I�[�v�j���O�A�j���[�V�����Ɍ���u�f���I�����v�̐���-